Город Старая Русса с населением около двадцати семи с половиной тысяч человек находится в Новгородской области на расстоянии около 100 км от своего областного центра и в 600 км от Москвы.

Город расположен при впадении реки Порусьи в реку Полисть. В 2015 году Старой Руссе присвоено почётное звание "Город воинской славы".

К слову, стеллу в честь этого установили недалеко от памятной колонны в честь павших в боях Русско-японской войны 1904-1905 г.г. воинов 86-го Вильманстрандского пехотного полка, который квартировался в Старой Руссе.

Первое упоминание о населённом пункте Руса относится к 1167 году, а нынешнее название появилось в разных письменных источниках в 16-м веке. Среди историков ведутся постоянные дискуссии как о времени возникновения города, так и о происхождении его названия.

Спорят специалисты и о том, почему жители Старой Руссы звались "рушане", хотя в настоящее время это название официально не используется.

Мы не будем в нашем материале рассказывать о богатой истории Старой Руссы, отметим только некоторые интересные моменты.

В 1693 году 21-летний Пётр I проездом посетил Старую Русу (вторая "с" появилась в названии города только в начале 20-го века). Будущий император повелел изыскать способы к развитию здесь солеварения, которым издревле промышляли жители.

Солеварению и жизни жителей этой местности посвящена экспозиция открытого в 2014 году музея "Усадьба средневекового рушанина" (ул. Сварога, 44).

Здесь собраны старые деревянные строения - клеть, амбар и другие хозяйственные постройки.

На территории воссоздан дом зажиточного рушанина - настоящие хоромы.

Особое место в экспозиции занимает соль, вернее, её производство. Можно увидеть не только старинную солеварню, но и градирню, через которую пропускали соляной раствор для того, чтобы соль кристаллизовалась на веточках.

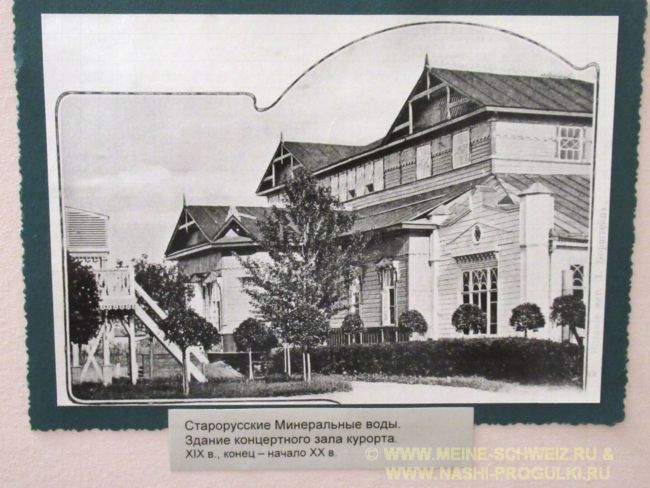

Соль в городе добывали из напорных высокоминерализованных вод. Наличие лечебных свойств солей таких вод позволило основать в 1785 году в городе первый бальнео-грязевый курорт.

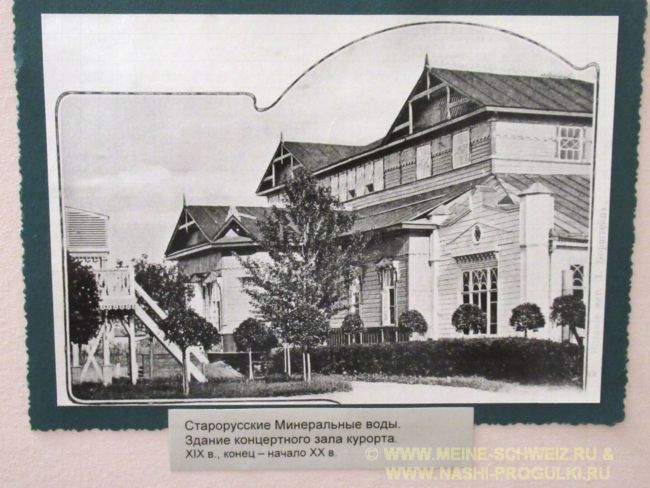

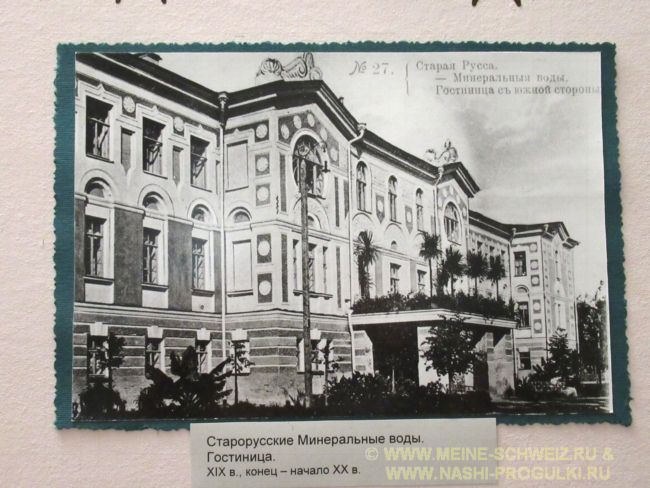

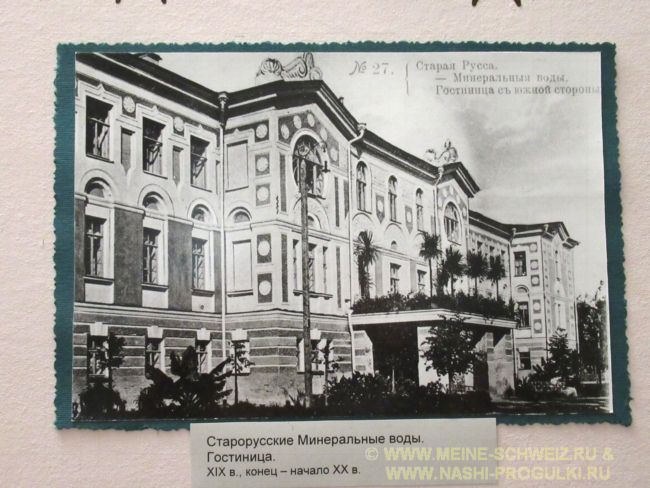

Первое научное исследование минеральных вод было проведено в 1815 году доктором Ф.П. Гаазом. В 1828 году исследования лейб-медика Г. Рауха подтвердили целебные свойства старорусских вод, и было принято решение о создании лечебного заведения для нижних чинов российской армии. В середине 19-го века курорт "Старорусские минеральные воды" вошёл в шестёрку крупнейших казённых курортов России.

После Октябрьской революции курорт возобновил свою работу в 1919 году. С 1994 года на Минеральной улице, 62 функционирует преемник старого курорта - курорт "Старая Русса". Сохранились входные ворота курортного парка рубежа 19/20 в.в.

На территории современного курорта - многочисленные корпуса, грязелечебница и питьевой павильон.

Курорт имеет большой благоустроенный парк, который доступен не только отдыхающим на курорте.

И, если с прогулками отдыхающих по дорожкам и кормлением белочек всё понятно, то наличие "Скамьи примирения" для проходящих лечение на курорте нам показалось несколько странным. Действие воды или грязи на отдыхающих?

В парке есть Муравьевский фонтан - открытый в 1854 году столб минеральной воды, бьющий на высоту более 10 метров.

Когда-то он был накрыт павильоном в стиле модерн, первоначально деревянным, затем металлическим. Последний павильон из-за коррозии начал разрушаться и был разобран.

На территории есть и большой пруд, заполненный целебной грязью.

В середине 19-го века курорт "Старорусские минеральные воды" ввиду высокой эффективности проводимого лечения стал привлекательным местом для высших слоёв российского общества, известных деятелей литературы, искусства и даже членов царской фамилии. Здесь отдыхали и лечились поэт К.М. Феофанов, литературный критик Н.А. Добролюбов и М. Горький.

Весной 1872 года в город-курорт Старая Русса по совету родственников для отдыха и лечения детей впервые приехал Ф.М. Достоевский со своей семьёй.

В доме, в котором писатель с семьёй проводил летние сезоны 1873-1880 г.г. и работал над созданием таких известных произведений, как «Подросток», «Братья Карамазовы», «Дневник писателя», «Пушкинская речь», находится музей Ф.М. Достоевского (набережная Достоевского, 42/2).

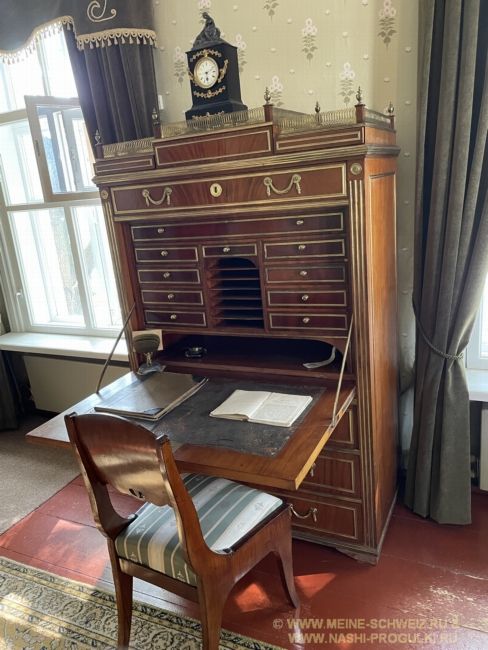

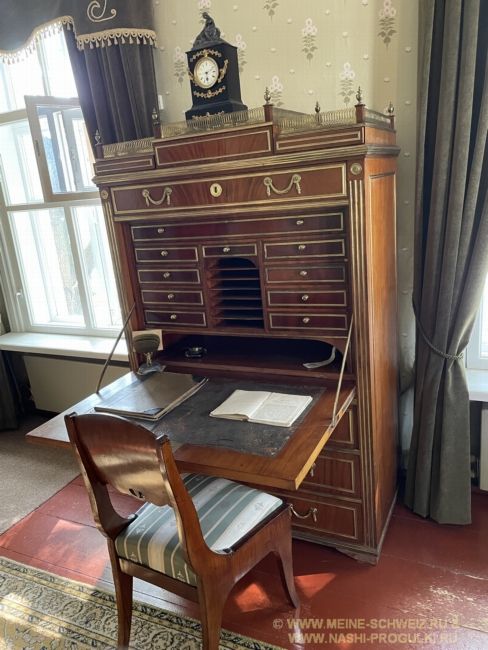

Экспозиция музея состоит из шести комнат: передней, гостиной, кабинета, столовой, комнаты жены писателя и детской. В каждой из них представлены уникальные экспонаты: старинная мебель, фотографии, книги.

В годы Великой Отечественной войны погибла большая часть личных вещей писателя, хранившихся в коллекции краеведческого музея. Тем не менее, до нас дошли подлинные предметы, принадлежавшие Достоевскому и его семье, которые были переданы музею родственниками писателя. Наибольшую ценность представляют цилиндр и лайковая перчатка Федора Михайловича, фисгармония, столовый сервиз, личные вещи супруги Анны Григорьевны.

В кабинете Достоевского, восстановленном по фотографии 19-го века, можно увидеть экспонаты, связанные с литературным творчеством: рабочий стол писателя, рукописи, прижизненные издания произведений, канцелярские принадлежности.

В память о пребывании Ф.М. Достоевского в Старой Руссе в Писательском Сквере (пересечение ул. Сварога и ул. Красных Командиров) к 180-летию со дня рождения писателя установили памятник работы В.М. Клыкова, который считается одним из лучших изображений Ф.М. Достоевского.

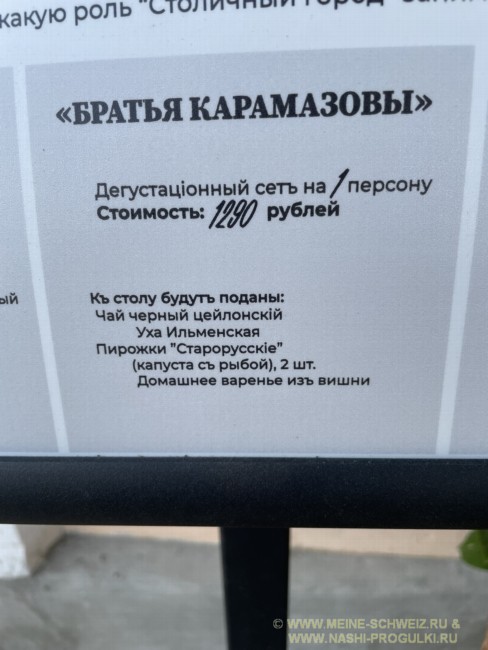

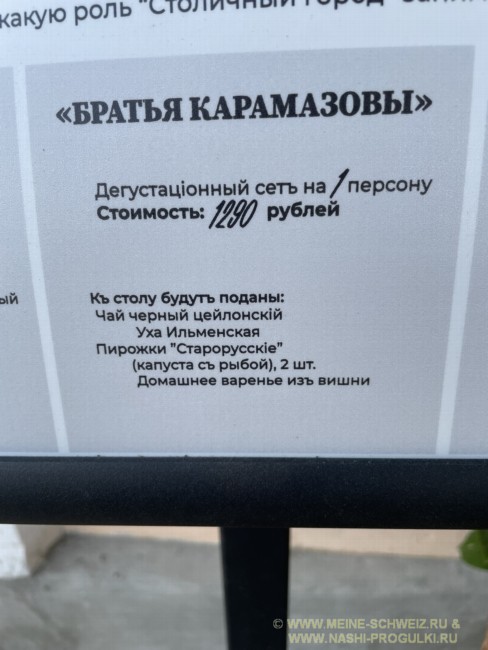

Надо сказать, что имя великого писателя, места, где он бывал, и названия некоторых его произведений достаточно широко "эксплуатируются" в городе. Есть в Старой Руссе ресторан "Карамазовы", кафе "Раскольниковъ", магазинчик сладостей "Софья Мармеладова".

И даже восстановлена "Лавка купцов Плотниковыхъ" (Воскресенская ул., 8), в которую любил заходить за сладостями Фёдор Михайлович.

Недалеко от дома, в котором жил Достоевский, есть уникальный музей, посвящённый последнему роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который создавался писателем в Старой Руссе в конце 1870-х годов (набережная Достоевского, 8). Музей располагается в бывшем доме Беклемишевского, построенного в первой трети 19-го века. Позднее здесь была Биржа труда.

В экспозиции музея - шесть залов: «В городе «Братьев Карамазовых», «Гостиная Федора Павловича Карамазова», «Гостиная Катерины Ивановны Верховцевой», «Комната мальчика-гимназиста», «Трактир», «Келья».

В каждом из них оживают образы городка Скотопригоньевска, где происходят главные события романа.

На стенах жилого здания рядом с музеем можно увидеть граффити с изображением персонажей произведений Достоевского - Грушеньки и Катерины Ивановны.

Рядом на набережной присела на скамеечку лицеистка с книгой в руках.

На набережной есть ещё два примечательных дома. В доме Гренмарка (наб. Достоевского, 26/1), построенном в первой трети 19-го века и находящимся в длительном ремонте, бывал М. Глинка.

Дом №40 был построен Гайдебуровыми в конце 19-го века.

Напротив, на другом берегу реки Порусьи, в середине 19-го века выстроили свой дом Меньшовы (наб. Глебова, 25), с которыми были знакомы Достоевские. Агриппина Меньшова стала прообразом Грушеньки Светловой в "Братьях Карамазовых".

Стоящий рядом некогда красивый дом Васильевых (№29), построенный в 1898 году, находится в плачевном состоянии.

В лучшем состоянии пребывает дом Голикова (наб. Глебова, 9/2) начала 20-го века.

Вот так мы "плавно" перешли от курорта и Ф.М. Достоевского к непосредственному рассказу об архитектуре Старой Руссы. И начнём мы нашу прогулку на Соборной площади (быв. Революции).

На площади возвышается пятидесятиметровая водонапорная башня, построенная в 1908-1909 г.г.

Фасадом выходит на площадь длинное здание бывшей Женской гимназии (Соборная пл., 3), выстроенное в 1906-1911 г.г.

В противоположном дальнем углу площади скромно стоит памятник В.И. Ленину, созданный в 1985 году местным скульптором Н.В. Гришиным. Скорее всего, он был сюда перемещён из центра площади уже в нашем веке.

К Соборной площади примыкает Гостинодворская улица, на которой, кроме упомянутого нами дома с лавкой купца П.И. Плотникова, стоят в разной степени сохранности и перестроенности дома Пономарёвой (№8, начало 20-го века), Фёдорова (№5, первая треть 19-го века), жилой дом Пономарёва и Кисилёвой (№2, конец 19-го века) и здание бывшей гостиницы "Белград" (№6, 1910 год).

На перпендикулярной Гостинодворской пешеходной Воскресенской улице сохранился дом Киселёвых (№6) конца 19-го века.

Несколько интересных зданий находятся на улице Кириллова. В первой трети 19-го века на пересечении улиц Кириллова и Александровской было выстроено здание Городского училища (Александровская ул., 3).

Несколько ранее, в конце 18-го века, на улице появился дом Александровой (№6).

Рядом - заброшенные корпуса бывшей конфетной фабрики (ул. Кириллова, 4).

Ближе к набережной стоит построенный в первой половине 19-го века и перестроенный до неузнаваемости дом Ванюковых (наб. генерала Штыкова, 3).

По другую сторону Соборной площади, параллельно Гостинодворской, проходит Крестецкая улица. Дом Чистякова (Крестецкая ул., 13) построен в середине 19-го века.

Стоящий напротив дом Усачёва (Крестецкая ул., 6) выстроен в начале 20-го века.

Потрясающее своей красотой кирпичное здание Алексеевского реального училища (Крестецкая ул., 4) построено по проекту архитектора К.С. Яроцкого в 1911-1914 г.г.

Рядом с ним стоит здание пожарного депо (Крестецкая ул., 2), построенное в 1887 г.

Напротив - дома Петрова (№3, конец 19-го века) и Беляева (№5, первая треть 19-го века).

Кстати, именно дом Беляева послужил прообразом дома, в котором жила героиня романа "Братья Карамазовы" Катерина Ивановна Верховцева. Надеемся, что оба дома всё-таки восстановят!

Чуть в глубине, на удалении от красной линии улицы, в начале 20-го века построил свой дом Северов (№7).

Здесь надо заметить, что некоторые старинные дома в городе так сильно перестроены, что угадать их первоначальный облик практически невозможно. Примером тому является здание электростанции 1910 года постройки (улица Великая, 6/30).

Такое же состояние у бывшего здания синагоги (ул. Просвещения, 12), построенного в начале 20-го века.

После Октябрьской революции здесь размещалось швейное предприятие, затем - Дом культуры. В 1975 году в здании произошёл сильный пожар, потом достроен третий этаж и здание стало жилым.

Заканчивая прогулку по этой части Старой Руссы, отметим дом Синина (ул. Тимура Фрунзе, 14/15), построенный в последней четверти 19-го века.

Перенесёмся на Санкт-Петербургскую улицу по другую сторону реки Полисти. Здесь обратим внимание на дом М.П. Тетерниковой (№5, первая треть 19-го века), дом Зверева (№6, 1870-1890 г.г.) и дом купца Токарева (№16, 1913 г.).

На пересечении Санкт-Петербургской улицы и Советской набережной стоят дома 19-го века - дом Потыкалова (№2/1) и Сухановой (№1/1).

Чуть далее на Советской набережной стоят дом Фон-дер-Вейде (№11, 1890 г.) и сильно перестроенный дом Кузнецовой (№17/2, конец 19-го века).

С Советской набережной свернём на Ленинградскую улицу, идущую параллельно Санкт-Петербургской. Здесь сохранился дом Вишняковой (№11, середина 19-го века).

Перпендикулярно "питерским" улицам проходит Поперечная улица, на которой мы обнаружили два старых дома. Дом Птицына (№74) с флигелем построен на рубеже 19/20-го в.в.

В середине 19-го века выстроил свой дом Половихин (№82).

В нашей прогулке по Старой Руссе мы рассказали о курорте, о местах, связанным с Ф.М. Достоевским, и о гражданской архитектуре города. Но в Старой Руссе есть и замечательные образцы храмовой архитектуры. Старообрядческая церковь Николы Чудотворца (ул. Красных Командиров, 8) была построена в 1442 году и перестроена в 1710 г.

Колокольня построена на рубеже 18/19-го в.в.

Дата постройки церкви Мины Великомученника (Георгиевская ул., 44) точно не установлена, известно только, что она пережила Смутное время.

Храм Георгия Победоносца (Георгиевская ул., 26) был первоначально сооружён в 1410 году, в 1739-1740 г.г. на основе его стен сооружено новое четырёхстолпное одноглавое здание с декором в духе 17-го века. В 1830 году построена северная паперть, в 1884-1885 г.г. выстроена отдельно стоящая колокольня в духе эклектики, которую разобрали в 1951 году.

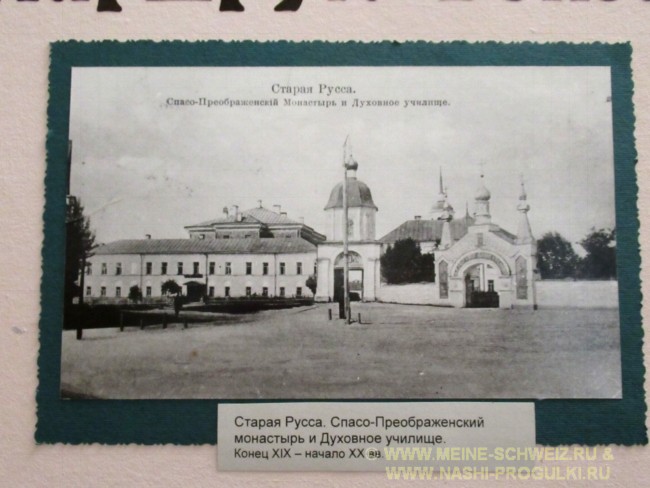

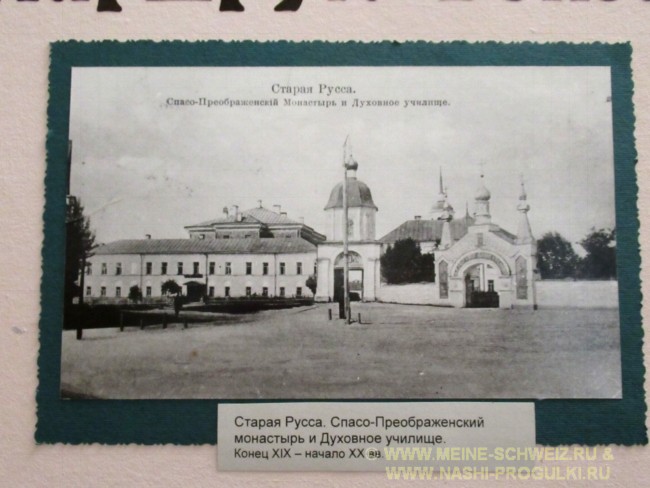

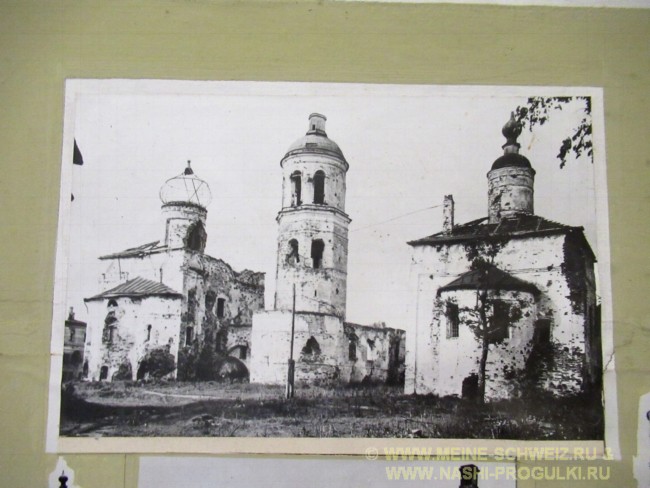

В районе нынешней Монастырской улицы в 12-м веке был основан Спасо-Преображенский монастырь. О его истории до 17-го века информации практически нет.

Но доподлинно известно, что собор Спаса Преображения был перестроен в 1628-1630 г.г., очередные перестройки он пережил ещё и в 19-м веке.

В 1628-1630 г.г. была выстроена и церковь Сретения Господня.

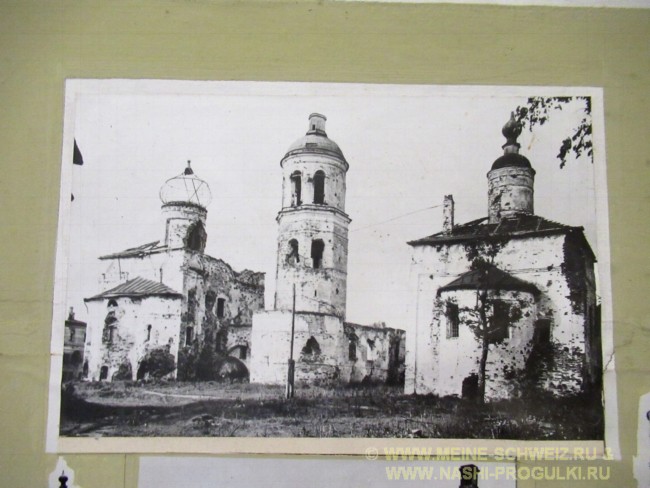

В 1920-х монастырь был закрыт, стены и часть сооружений, включая колокольню и церковь Рождества Христова, были разобраны, остальные храмы заброшены.

Собор Спаса Преображения и церковь Сретения Господня сильно пострадали во время войны, но были восстановлены в 1961-1973 г.г.

В ходе восстановительных работ удалось выявить и частично восстановить детали росписи храма Спаса Преображения 15-го и 17-го веков.

Сейчас в соборе Спаса Преображения разместилась экспозиция Краеведческого музея.

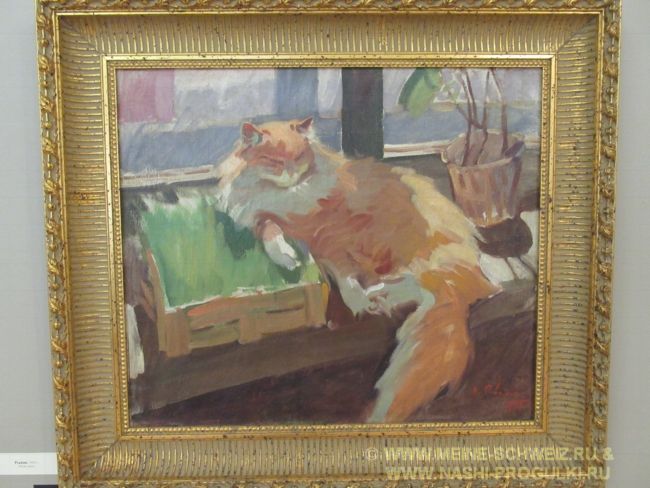

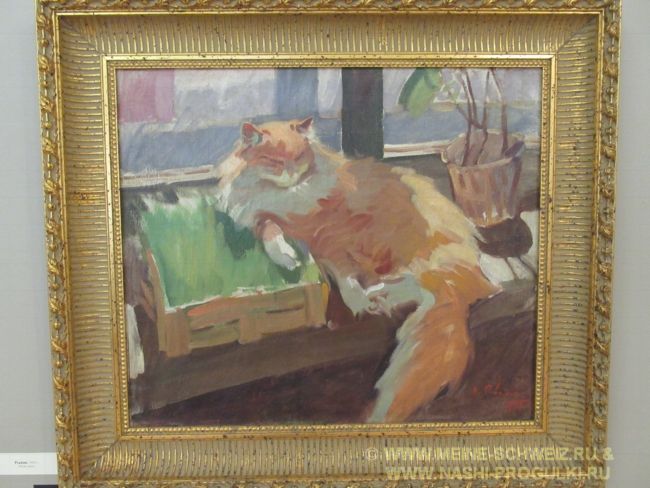

В церкви Сретения Господня сейчас находится Картинная галерея. На верхнем этаже бывшего храма выставлены картины В.С. Сварога (Корочкина), родившегося в 1883 году в Старой Руссе и творившего здесь до переезда в Москву в 1929 году.

На нижнем этаже представлены картины учеников В.С. Сварога и современных старорусских художников.

Здесь же представлены подаренные Н.В. Томским скульптурные работы.

Из построек Спасо-Преображенского монастыря до наших дней дошли остатки Монастырского пруда, выкопанного монахами, Братский корпус (Монастырская ул., 2, 1887 г.) и здание Духовного училища (Монастырская ул., 3, 1890 г.).

А завершить наше знакомство с церковной архитектурой Старой Руссы мы хотим у Воскресенского собора (ул. Возрождения, 1А), построенного на месте крепости с деревянными стенами 17-го века. На рубеже 17/18-го в.в. храм был перестроен в камне. В 1828-1834 г.г. собор был уже полностью перестроен по проекту В.П. Стасова.

В начале 20-го века храм был вновь перестроен из-за возникших трещин и просадки фундамента.

В 1936 году собор был закрыт, во время оккупации немцы устроили в здании конюшню. После войны в здании размещались кинотеатр, склад, музей Северо-Западного фронта. В 1992 году храм передали РПЦ.

Трёхярусная колокольня была построена в 1797-1801 г.г., в 1835 году был достроен четвёртый ярус.

И на этом мы закончим наш рассказ о Старой Руссе, в истории которой было и есть так много интересного и которая очень приветливо встречает своих гостей. В том числе и своей полезной солью!

Местность:

Великий Новгород и Новгородская область